この記事ではYoutube動画のスクリプトをもとに、Google AI studioで論文っぽくまとめてもらった結果をご紹介します。

実際に試したこと

試したことはシンプルで、

- Youtubeの動画のスクリプトを

- Google AI studioにコピペして

- 論文ぽくまとめてもらう

ということを試してみただけです。

Youtube動画のスクリプトの出力

Chromeの拡張機能にある、「Youtubeからテキストへ」を使用しています。

なぜGoogle AI studioなのか

単純に、入力できるトークン数が100万〜200万なので、ロングコンテンツでも対応できるから。

他の生成AIでも大丈夫そうです。

今回は、Google AI Studioに搭載されている「Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental 01-21」というモデルでやりました。

対象動画

Pivotさんの「【ビジネスに活かせる行動経済学】日常の非合理的な行動を科学する/ビッグテックでも活用される行動経済学/無意識の意思決定がビジネスのカギ/情報処理の2つのシステム/相良奈美香氏【PIVOT TALK】」です。

以下のリンクからご覧いただけます。

使用したプロンプト

こちらのプロンプトを入力しています。単純な要約だと面白くないので、必要に応じてGeminiくんの知識を補ってもらうようにお願いしました。

以下はyoutube動画のスクリプトです。

内容の要点をまとめてください。3000文字の論文っぽくまとめてください。

必要に応じてあなたの知識で補って。

##内容

あまり工夫していないので、改善の余地は大アリです。

実際の出力結果

実際に出力してもらった内容がこちら。丸々コピペしています。

だいたい10~20秒くらいで全文が表示されます。やばい。

行動経済学:日常の非合理性とビジネスへの応用 – YouTube動画要約

序論:伝統的経済学の限界と行動経済学の台頭

伝統的経済学は、人間を「合理的な存在」と仮定し、情報収集、分析、最適化を通じて常に合理的な意思決定を行うと想定してきた。しかし、現実の人間の行動は、しばしばこの合理性の仮定から逸脱する。日常生活における衝動買い、ダイエット中の誘惑、理解しているにもかかわらず繰り返してしまう非合理的な選択など、枚挙にいとまがない。このような日常的な「非合理的な行動」を科学的に解明しようとする学問分野が、行動経済学である。

本稿では、YouTube動画「【ビジネスに活かせる行動経済学】日常の非合理的な行動を科学する/ビッグテックでも活用される行動経済学/無意識の意思決定がビジネスのカギ/情報処理の2つのシステム/相良奈美香氏【PIVOT TALK】」の内容を基に、行動経済学の基本的な概念、人間の非合理的な意思決定の要因、そしてビジネスにおける行動経済学の応用について、学術論文形式で考察する。特に、動画内で紹介される「システム1」と「システム2」の概念、確証バイアス、初頭効果、真近効果、おとり効果、単純接触効果などの行動経済学的な知見を詳細に分析し、現代ビジネスにおけるその重要性と可能性を議論する。さらに、個人の意思決定、特にお金の使い方や幸福度との関連についても、行動経済学の視点から検討することで、読者に行動経済学の多角的な理解を提供することを目的とする。

本論:人間の非合理的な意思決定と行動経済学の核心概念

1. システム1とシステム2:二つの情報処理システム

行動経済学は、人間の意思決定プロセスを理解するために、「システム1」と「システム2」という二つの情報処理システムを提唱する。この概念は、心理学者ダニエル・カーネマンによって提唱され、行動経済学の根幹をなす考え方の一つである。

システム1 は、高速、直感的、無意識的な情報処理システムであり、日常的な意思決定の大部分を担う。例えば、目の前に現れた物体がリンゴであると認識したり、簡単な計算(1+1=2)を瞬時に行ったりする際に、システム1が فعال化 する。システム1は、過去の経験や学習に基づいて自動的に反応するため、迅速な意思決定が可能となる一方で、論理的な思考や詳細な分析を必要としないため、バイアス(認知の偏り)の影響を受けやすいという特徴を持つ。

システム2 は、低速、分析的、意識的な情報処理システムであり、複雑な問題解決や意思決定に関与する。例えば、難しい計算問題(735×47=?)を解いたり、複雑な文章を読解したり、将来の計画を立案したりする際に、システム2が فعال化 する。システム2は、意識的な努力と集中力を必要とするため、時間と認知的資源を消費する。しかし、論理的な思考や批判的検討を通じて、より合理的で精緻な意思決定を行うことが可能となる。

日常的な意思決定の多くはシステム1によって処理される。人間は1日に約35,000件もの意思決定を行うと言われており、その全てをシステム2によって意識的に処理することは、認知的負荷が過大となり現実的ではない。システム1は、迅速かつ効率的な意思決定を可能にする一方で、非合理的な意思決定やバイアスの温床となる可能性も孕んでいる。

2. 非合理的な意思決定の要因:認知バイアスと状況要因

人間の意思決定が非合理的になる要因は多岐にわたるが、行動経済学では特に「認知バイアス」と「状況要因」に着目する。

認知バイアス とは、思考や判断における系統的な偏りのことであり、システム1の直感的な処理によって引き起こされることが多い。動画内で紹介された確証バイアスは、その代表的な例である。確証バイアスとは、自分の既存の信念や仮説を支持する情報ばかりに目を向け、反証する情報を無視または軽視する傾向を指す。例えば、「男性は合理的である」という信念を持っている人は、男性の合理的な行動事例ばかりを探し、女性の合理的な行動事例や男性の非合理的な行動事例を無視する傾向がある。確証バイアスは、客観的な判断を歪め、非合理的な意思決定を招く。

状況要因 とは、意思決定が行われる環境や状況が、個人の選択に影響を与える要因を指す。動画内で紹介されたおとり効果は、状況要因が意思決定に影響を与える典型的な例である。おとり効果とは、選択肢の中に魅力的な「おとり」の選択肢を加えることで、特定の選択肢が選ばれやすくなる現象を指す。例えば、SMLの3つのサイズの飲み物があり、Mサイズがおとりとして価格設定されている場合、本来はSサイズを選ぶはずだった人が、相対的に割安に見えるLサイズを選んでしまうことがある。

初頭効果と真近効果も、意思決定のタイミングと状況が影響を与える例として挙げられる。初頭効果とは、最初に提示された情報が後の判断に影響を与える現象であり、真近効果とは、最後に提示された情報が記憶に残りやすく、後の判断に影響を与える現象である。面接の例では、最初に面接を受けた応募者と最後に面接を受けた応募者が、記憶に残りやすく有利になる可能性が示唆される。しかし、意思決定のタイミングが遅れると、初頭効果が優位になり、最初に面接を受けた応募者が有利になる場合もある。

単純接触効果(ザイオンス効果)とは、接触回数が増えるほど、対象に対する好感度が高まる現象を指す。CMなどの広告戦略においては、単純接触効果を利用し、繰り返し広告を露出することで、消費者の商品に対する好感度を高め、購買行動を促進することが期待される。

社会的証明とは、他者の行動を参考に自分の行動を決定する心理現象である。周囲の人が特定の商品を購入している様子を見ると、自分もその商品を購入したくなるのは、社会的証明の典型的な例である。

3. ビジネスにおける行動経済学の応用

行動経済学は、人間の非合理的な意思決定のメカニズムを解明することで、ビジネスにおける様々な場面で応用可能となる。動画内では、AmazonやNetflixといったビッグテック企業の事例が紹介されている。

Amazon の「ワンクリック購入」は、人間の「怠惰さ」に着目し、購入プロセスを極限まで簡略化することで、衝動買いを促進する行動経済学的な戦略である。また、価格表示において、元の価格を線で消して割引額を強調する「アンカリング効果」も、消費者に「お得感」を認識させ、購買意欲を高める効果がある。

Netflix は、豊富なコンテンツの中からユーザーが選択肢に迷ってしまうという課題に対し、ユーザーの視聴履歴や好みに基づいてコンテンツを推薦するレコメンデーションシステムを導入している。これは、ユーザーの意思決定の負担を軽減し、コンテンツ視聴へのハードルを下げる行動経済学的なアプローチである。また、動画の自動再生機能も、ユーザーに「考える間を与えず」にコンテンツ視聴を開始させるための、システム1に訴求する戦略と言える。

UXデザイン(ユーザーエクスペリエンスデザイン)においても、行動経済学の知見は重要な役割を果たす。ウェブサイトやアプリのデザインにおいて、ユーザーの認知バイアスや行動特性を考慮することで、より使いやすく、ユーザーの目的達成を支援するインターフェースを設計することが可能となる。例えば、重要な情報を目立つ場所に配置したり、選択肢の数を絞り込んだり、デフォルトの選択肢を提示したりするなどの工夫は、行動経済学的な知見に基づいたUXデザインの例である。

マーケティング においても、行動経済学は強力なツールとなる。広告メッセージの作成、価格設定、プロモーション戦略など、マーケティングのあらゆる側面において、消費者の心理的な側面を考慮することで、より効果的なマーケティング活動を展開することが可能となる。例えば、限定性や希少性を強調する、損失回避性を訴求する、フレーミング効果を利用するなどのテクニックは、行動経済学に基づいたマーケティング戦略の例である。

採用 においても、行動経済学の知見は活用できる。面接官の認知バイアスを認識し、構造化面接やサンプルタスクの導入など、採用プロセスにおけるバイアスを低減するための対策を講じることが重要となる。動画内で紹介された事例のように、面接の順番や評価方法を工夫することで、より客観的で公正な採用選考を実現することが可能となる。

4. 個人の意思決定:幸福度とお金の使い方

行動経済学は、個人の意思決定、特にお金の使い方や幸福度との関連についても示唆に富む知見を提供する。動画内では、同じ1万円を使うなら、物よりも経験にお金を使う方が幸福度が高まりやすいという点が指摘されている。

経験価値 は、時間とともに記憶として残り、幸福感を持続させる効果がある。旅行、コンサート、食事など、経験にお金を使うことで、一時的な物質的な満足感ではなく、長期的な心理的な満足感を得ることが期待できる。

時間的価値 の重要性も、行動経済学が強調する点である。特に、日本の労働環境においては、長時間労働が常態化しており、個人の自由時間や休息時間が不足している。AI技術の発展により、人間の労働時間が短縮される可能性も示唆されており、今後は「時間」の価値がより一層高まることが予想される。お金で時間を買う、つまり、家事代行サービスを利用したり、通勤時間を短縮するために多少家賃の高い場所に住んだりするなどの選択は、幸福度を高めるための合理的な投資と言えるかもしれない。

結論:行動経済学の重要性と今後の展望

行動経済学は、人間の非合理的な意思決定のメカニズムを解明し、ビジネスや個人の意思決定における様々な場面で応用可能な、極めて実践的な学問分野である。伝統的経済学の「合理性」の仮定に対する批判的視点を提供し、より現実的な人間理解に基づいた意思決定モデルを提示する。

現代社会においては、情報過多、選択肢の多様化、複雑な社会システムなど、意思決定の負荷が増大している。このような状況下において、行動経済学的な知見は、より良い意思決定を行うための羅針盤となる。企業は、行動経済学をマーケティング、UXデザイン、組織運営などに活用することで、競争優位性を確立し、持続的な成長を実現することが期待される。個人は、行動経済学を学ぶことで、自身の認知バイアスや非合理的な行動パターンに気づき、より幸福で豊かな人生を送るための意思決定を行うことが可能となる。

今後の展望として、行動経済学は、AI技術との融合、ビッグデータ解析の進展、神経科学との連携など、さらなる発展が期待される。行動経済学の研究成果は、ビジネスだけでなく、政策立案、教育、医療など、社会の様々な分野で活用され、より良い社会の実現に貢献することが期待される。

他にもNotebook LMに要約してもらうこともできます

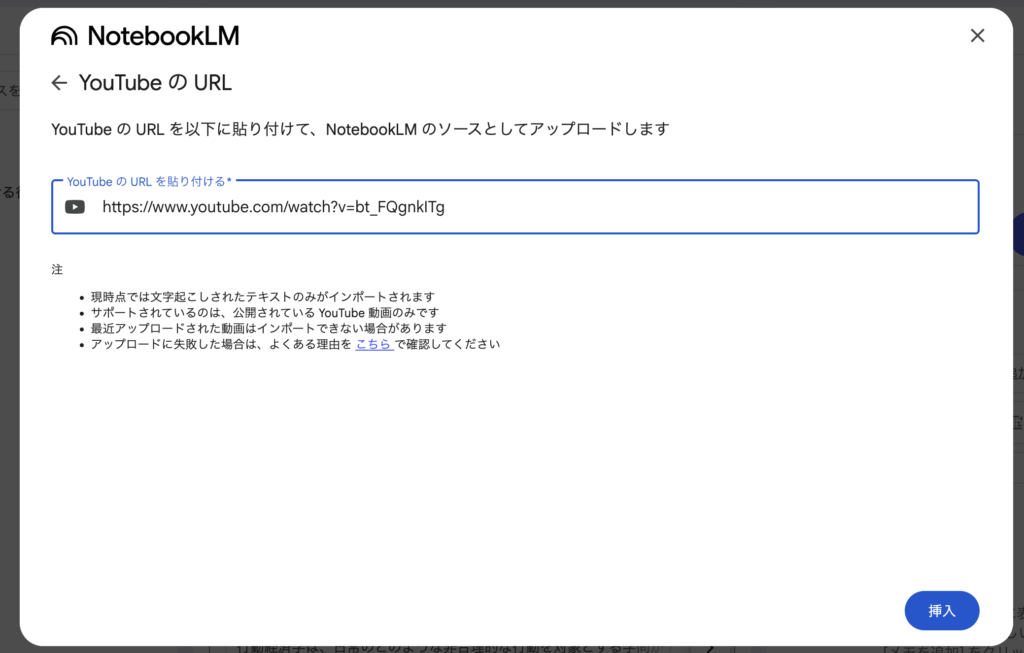

今回はわざわざGoogle AI StudioでGeminiを利用しましたが、NotebookLMを利用すれば手早く要約してくれます。

「ソース」でYoutubeのリンクを貼り付けるだけなので、非常に簡単です。

「内容を要約してください」と入力するだけで以下のように、要約してくれます。

はい、これまでの会話とYouTubeのソースの内容を要約します。

行動経済学の基本

- 行動経済学は、従来の経済学とは異なり、人間は必ずしも合理的ではないという前提に立ち、日常的な非合理的な行動を科学的に研究する学問です。

- 従来の経済学は、人間を合理的な存在と捉え、全ての情報を考慮して最適な選択をすると考えていました。しかし、実際には感情や無意識の判断が大きく影響します。

人間の意思決定の2つのシステム

- 行動経済学では、人間の意思決定は主に**システム1(速い思考)とシステム2(遅い思考)**の2つの情報処理システムによって行われると考えられています。

- システム1は、直感的で速く、無意識的な判断を行います。日々の多くの意思決定はシステム1によるものです。

- システム2は、意識的で遅く、論理的な思考を必要とします。

- 人間は、自身が認識している以上にシステム1に依存して意思決定を行っており、その影響に気づきにくいことが非合理的な行動につながります。

意思決定に影響を与える要因

- 行動経済学は、人間の意思決定が感情、状況、そして認知バイアスといった要因によって大きく左右されることを明らかにしています。

- 認知バイアスの例として、一度信じた情報に合致する情報ばかりに目が行きやすくなる確証バイアス が挙げられます。グローバルな経験は確証バイアスに気づくきっかけになる可能性があります。

- 状況が意思決定を誘導する例として、他者の存在によって選択が変わる単純接触効果 や、選択肢の提示の仕方によって選ぶものが変わるおとり効果、提示される順番によって印象が変わる初頭効果や真近効果 などがあります。

ビジネスにおける行動経済学の応用

- AmazonやNetflixなどのビッグテック企業は、行動経済学を積極的に活用しています。例えば、Amazonのワンクリック購入は、人間の「面倒くさい」という心理を利用したものです。Netflixの自動プレビューは、選択肢が多すぎて選べないというユーザーの課題に対し、直感的な選択を促すものです。

- ビジネスにおいては、顧客がシステム1で意思決定していることが多いことを理解し、選択アーキテクチャを工夫することが重要です。

非合理性に気づくことの重要性

- 行動経済学を学ぶことで、自身や他者の非合理的な行動に気づきやすくなります。しかし、非合理性を完全に排除することは難しいと考えられています。

- 採用面接などの場面では、初頭効果や真近効果といったバイアスが評価に影響を与える可能性があるため、それを理解した上で評価方法を工夫することが重要です。

幸福度を高めるお金の使い方

- 行動経済学的な観点からは、物などの有形財よりも、友人との旅行のような経験にお金を使う方が、記憶に残りやすく幸福度が持続する傾向があると言えます 。また、多忙な日本人にとっては、時間を買うという考え方も重要かもしれません 。

コメント